1.聚酰亚胺是一类高性能非晶态特种聚合物

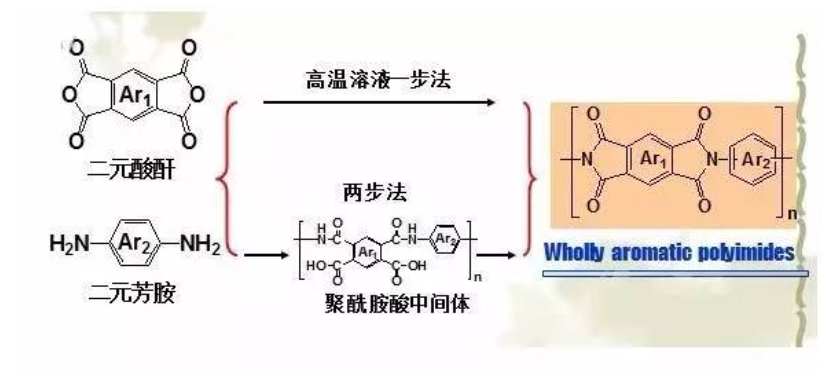

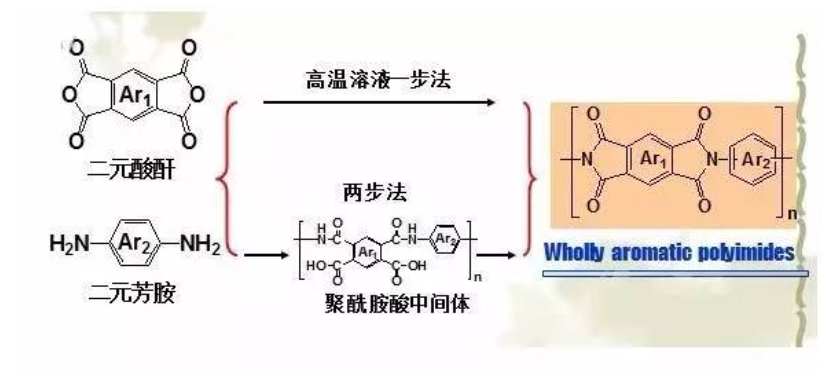

聚酰亚胺(polyimide,PI)是指一类主链上含有酰亚胺基团的低晶态或非晶态高分子化合物,主链以芳环和杂环为主要结构单元,由二胺和二酐的化合物经聚合反应制备而成,且不同分资结构的二胺和二酐单体的制备的PI具有不同的分子结构和性能.

被认为是21世纪最有希望的工程塑料之一,长期以来一直占据着高分子材料金字塔最顶端的位置。

摄于长春高琦展台

PI具有极宽的温度适用范围,在-269℃的液态氦中仍不脆裂,热分解温度一般超过500℃,部分体系可达600℃以上,是迄今为止热稳定性最高的特种工程塑料之一。

此外,PI还具有力学性能优异、耐有机溶剂、耐辐射、耐老化、阻燃自熄等优点。

根据产品形式,PI材料可以分为薄膜、纤维、热固性树脂、光敏胶、浆料、分离膜或隔膜、气凝胶、泡沫等多种产品形式,在电子微电子、航空航天、机械电工、核工业等领域均据有重要应用。

摄于阿科玛展台

2.聚酰亚胺的生产技术相对复杂,生产工艺与产品形态直接挂钩

除了作为热塑性塑料使用的PI之外,大部分的PI产品是在成型过程中伴随着化学反应,这就导致了PI产品的合成制备方法、生产工艺技术与其产品形态密切相关。

每种产品都需要从单体聚合开始,充分掌握其聚合机理,控制反应过程,了解其成型过程中的化学结构和凝聚态结构变化规律,并通过生产装备和工艺的调控,得到最终的目标产品。

因此,PI产品的生产是一个集化学、材料、机械、控制等学科的系统工程。任何一个方面出现短板,都会影响PI产品的性能和品质。

以PI薄膜为例,PI薄膜的制备技术路线分为化学法和热法两种。二者的主要区别在于亚胺化成环反应机理,前者依靠化学亚胺化试剂的催化作用完成闭环反应,可在相对较低的反应温度下进行,容易控制溶剂的含量和牵伸比;

后者则依靠高温提供能量克服反应能垒,实现闭环,通常需要300~400℃以上完成反应,牵伸难度较大。

高性能PI薄膜的亚胺化过程通常伴随定向拉伸,使得分子链沿拉伸方向获得部分取向排列,产品性能得以提升。

定向拉伸工艺有单向拉伸和双向拉伸之分。相较于单向拉伸,经双向拉伸后的PI薄膜在横向、纵向均可获得更有序的结晶取向,薄膜特性更为优异。双向拉伸工艺要求更高水平的配方技术和装备技术。

在PI纤维方面,根据纺丝浆液的不同,主要分为一步法和两步法。一步法,采用二酐与二胺单体在酚类等溶剂中反应,直接用该溶液制备纤维。由于没有化学干扰,PI强度高,但是溶剂难脱除,PI受到结构限制。

两步法,二酐与二胺单体在DMAc等非质子溶剂中进行缩合聚合,得到聚酰胺酸(PAA),然后纺成PAA初生纤维,再进行热/化学亚胺化,得到PI纤维。工艺控制难,性能较难控制。

|

|

|

|

|

|

|

|

化学亚胺化试剂的催化作用完成闭环反应,可在相对较低的反应温度下进行,容易控制溶剂的含量和牵伸比

|

|

|

|

靠高温提供能量克服反应能垒,实现闭环,通常需要300~400℃以上完成反应,牵伸难度较大

|

|

|

|

|

采用二酐与二胺单体在酚类等溶剂中反应,直接用该溶液制备纤维。由于没有化学干扰,PI强度高,但是溶剂难脱除,PI受到结构限制

|

|

|

|

二酐与二胺单体在DMAc等非质子溶剂中进行缩合聚合,得到聚酰胺酸(PAA),然后纺成PAA初生纤维,再进行热/化学亚胺化,得到PI纤维。工艺控制难,性能较难控制。

|

|

当前全球PI总产能大约10~15万吨/年,产量约为8-10万吨,产能利用率约为80%。根据MarketsandMarkets等机构测算,2021年全球PI的市场总额为87.3亿美元,2022年可达91.5亿美元。

预计到2028年,全球PI总产能达到16-20万吨/年,市场总额达到124亿美元,年复合增长率达到5.2%。其中PI薄膜2021年全球市场总额约为19.45亿美元,预计到2028年将达到22.6亿美元,年复合增长率月为2.2%。

基于PI不同的产品形式,PI材料在电子微电子、航空航天、汽车、高铁、医疗等多个领域实现应用。

其中电子、微电子是PI材料最主要的应用方向,其次是航空航天、汽车和高高铁。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

高导热膜、高尺寸稳定性薄膜、耐电晕薄膜、耐高温树脂

|

|

|

|

|

4.聚酰亚胺以美日国家最为领先,国内处于发展初期状态

目前全球PI市场依然是美国、日本占主导地位,约占据全球市场份额的60%左右。

主要由美国的杜邦公司、日本的宇部兴产、钟渊化学、东丽集团、三井化学、三菱瓦斯化学等,掌握着PI薄膜、树脂、浆料等核心技术。

欧洲、韩国位于第二梯队,约占据全球市场的20%的份额,主要企业有德国赢创、比利时苏威、韩国SKC等公司。

5.聚酰亚胺虽然国内起步较早,但是依然属于卡脖子产品

我国是世界最早开展PI材料研究的国家之一。二十世纪六十、七十年带,上海合成树脂研究所、中科院长春应化所、第一机械工业部电器科学研究院(现桂林电器科学研究院)等单位开始了PI薄膜的研究工作,形成了浸渍法、流延法制备均苯型PI薄膜的工艺路线和双轴定向PI薄膜的专用设备。

近年来,我国PI薄膜市场呈现告诉增长趋势,年平均增长率约为10-15%,高于全球增速。

2017年我国PI材料需求量约为1万吨,进口量约为6000吨;2021年需求量约为1.4万吨,进口量约为9000吨。其中电子设备、高铁、风电、新能源汽车等是PI需求增长的主要动力。

预计到2025年,国内PI需求总量将接近2万吨。但是整个中国市场来看,PI仍主要依靠进口,因此是我国亟需解决的卡脖子材料之一。

参考资料:梧桐树资本PTCG

原文始发于微信公众号(艾邦高分子):聚酰亚胺(PI)行业情况